◆ このページのお奨めポイント ◆

労働審判に臨む労働者へのアドバイス

【前のページ】 « 労働審判、加地浩の所感

労働審判は、スピード解決のために、口頭主義を採用しています。

通常の訴訟のように書面をやり取りしながら進むのではありません。 労働者と会社の双方が、自らの口で審判官らからの質問に答える形で進んでいきます。

私たちに法律のことはわかりません・・。

はたして自分に務まるのか、不安を覚える人もいるでしょう。 労働審判がどういう風に進んでいくのか、どんなところに気を付ければいいのか、ささやかながらアドバイスできればと思います。

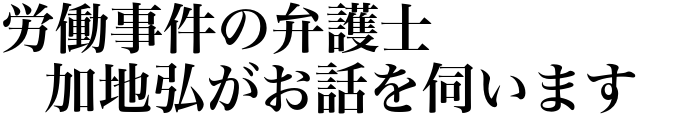

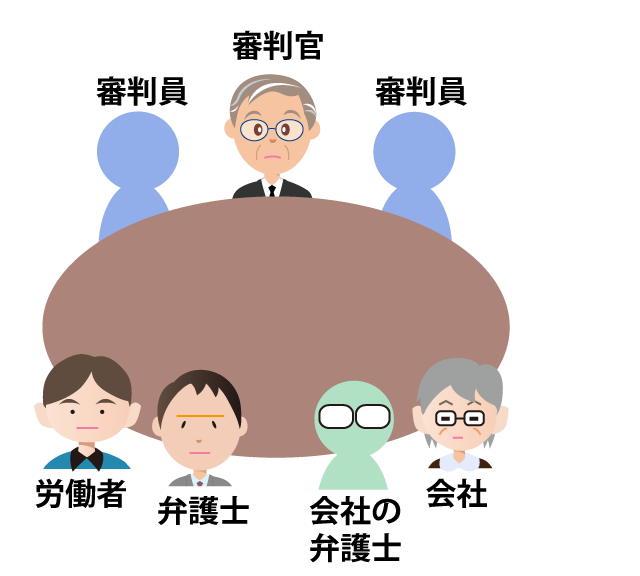

労働審判の部屋の様子

まずは労働審判がどのような場所で行われ、そこに誰が参加するのかを話しましょう。 基本的な内容ですので、既に知っている人は、ここは飛ばして先に進んでください。

裁判所内にある1つの部屋に関係者が一堂に会し、労働審判が始まります。↓

よくラウンドテーブルが用意されていると言われますが、実際には長方形のテーブルの場合もあります。 いずれにせよ、かなり大きなテーブルを囲みます。

裁判所からは、審判官1名と、その脇を固める審判員2名が参加します。↓

審判官は裁判官が務めます。

一方で審判員2名は、民間から選ばれます。↓

民意を反映させようというところに、労働審判の1つの特徴があるわけです。 とはいえそれによる影響はさほど感じませんが。

審判員2名のうち1名は、どこかの会社のそれなりの地位の人(人事部に所属、あるいは所属していた人物など)が務めます。 「使用者側」の審判員と呼ばれます。↓

そしてもう1名の審判員は、どこかの会社の労働組合の役員経験者等が務めます。 「労働者側」の審判員と呼ばれます。↓

STEP1

審尋の開始〜何を聞かれるか

さて、労働審判の始まりです。

軽い自己紹介の後、審判官や審判員が、労働者と会社の双方に質問をしていきます。↓

まずは形式的な質問からです。

これには「はい」と答えるだけでいいです。 ↓

会社にも同じことを尋ねます。

その後、争点整理といって・・、↓

といった質問があることが多いです。これには弁護士が答えるので、当事者が気にする必要はありません。

ここからが本題、審尋の始まりです。

審判官が、大抵まずは労働者のほうに、いろいろ質問をしていきます。↓

そして労働者への質問が一通り終わったら、次は会社側の代表者に質問をする、というパターンが多いです。↓

労働者と会社に交互に質問をしていくこともありますが、あまり多いパターンではありません。↓

というのも、「会社はこう言ってますけどそうなんですか?」という風に交互に質問をしていくと、労働者と会社が直接に討論をしているのと近くなってしまいます。場が荒れやすく、当事者の負担も増すため、審判官はこのやり方を避けているのではないでしょうか。

なお、質問の仕方は、通常の訴訟のような堅苦しいものではないので、あまり怖がらなくて大丈夫です。

と言われれば、そこはケースバイケースですが、審判官はなにも労働者に、法的な立証を求めているわけではありません。

会社のこの部分がおかしいだとか、会社のこの主張は嘘です、といったことを、労働者が頑張って主張する必要はありません。

審判官は労働者に、何が起きたのか、ただ事実を語ってくれることを求めています。

そして、こちらが事前に提出した申立書を、審判官らは既に読んでいます。 申立書には事件のあらましや会社の法的な問題点をこちらが記しているので、審判官らは事件についてもうおおよそのことを、把握した状態でいます。

実際のところ、申立書と答弁書(会社の反論)を読んだだけで、こちらの主張が正しいと審判官がほとんどわかってしまうような事件も少なくありません。そういうケースでは、審判官の質問は、基本的な事実を確認するだけの形式的なものになるでしょう。↓

もう少し手強いケースでは何を聞かれるでしょうか?

事件の種類ごとに、争点となりやすい部分は大体決まっています。そこを聞かれます。

ここでは不当解雇と残業代請求事件を例に、いくつか挙げてみましょう。お好みの項目を開いてご覧ください。↓

1.不当解雇

合意退職だったと主張してきたとき

解雇だったのか合意退職だったのかが問題になるケースが多くあります。 例えば、労働者が退職届を会社に提出していたときがそうです。

素直に考えれば退職届を自分から出しているならそれは解雇ではなく「合意退職」なのですから、なぜ退職届を提出したのかその理由・経緯について、審判官は尋ねてくるでしょう。会社とどういうやり取りがあったのかを審判官に説明してください。↓

何度も注意したと主張してきたとき

「何度注意しても態度が改まらなかった」

これは会社の常套句です。

本当に何度も注意を受けたのか、会社から何をどんなふうに言われて、労働者はどう対応したのか、その後はどうなったのか、審判官は関心を持つでしょう。↓

一度だけです。

それまで自己流のやり方をしてたんですけど、注意を受けて、「わかりました。これからはそうします」と言いました。

横領・不正請求があったと主張してきたとき

会社がとってつけたように、経費の不正請求を主張してくる場合があります。

これまでの慣行で、まぁこのぐらいの請求は許容範囲だと黙認していたはずの経費の請求について、

と言ってくるのです。

現場スタッフのジュース代であったり、取引相手とのちょっとした飲食の費用であったり、そんなお金についてです。

あるいは調理中のつまみ食いや、ルールでは廃棄するはずの期限切れ弁当を持って帰る行為などが、スタッフの間ではけっこう当たり前に行われていて、会社もそれを黙認していたのに、ここぞとばかりに犯罪だと主張してくる、そんなケースです。

こうした主張はずるい気もします。しかし法的には向こうの主張が正しい場合もあるわけで、それなりに嫌な主張です。

ここが争点になるのなら、こうした行為が特に問題視されていなかったことを審判官に説明することになるでしょう。↓

とはいえ実際のところ、こうした点が労働審判で激しく争われることは多くないかもしれません。 答弁書(会社の反論)では強く主張してきても、労働審判の当日には相手がこだわってこないことが多いと感じます。この点で苦労させられた記憶があまりありません。

別の解雇理由があるとき

表向きとは別の解雇理由が存在する場合があります。 例えば、本当は妊娠を理由に解雇したであるとか、社会保険への加入を労働者から求められたのが嫌で解雇した、といったことです。

と審判官が考えれば、その点をめぐって会社とギクシャクしていった経緯を、審判官は知りたがるかもしれません。↓

会社が小さなことを並べてきたとき

不当解雇事件では、会社が小さな解雇理由を並べ立ててくることが多いです。 ささいなミスであったり、たった一度の遅刻であったり、覇気がないとか積極性が欠けているといった抽象的な指摘であったり。

しかし審判官はそういうものに特に関心を示しません。

むしろ会社のほうが審判官から、

と呆れて尋ねられるのがオチでしょう。心配はいりません。

2.未払い残業代請求

残業代請求事件は細かい数字や契約内容をめぐる争いになることが多いです。

例えば、労働者の平均賃金を算出するにあたって住宅手当も賃金に含めるべきか否か、といったことが争点になるわけですが、 そうした問題について、労働審判の場で労働者本人が語るべきことはそう多くないでしょう。そこは弁護士が主張すれば済む部分です。

実際のところ、残業代請求事件において、労働者本人が語るべきことは多くないかもしれません。 労働者の生の声よりも、事前の書面のやり取りや、双方の弁護士の当日の主張が、闘いの中心となるかと思います。

聞かれるとすればこのような点だろう、と思うところをいくつか挙げていきます。

残業は禁止していたと主張してきたとき

会社はよくこう言ってきます。↓

それに対して労働者は、会社が残業を黙認していた点を主張します。↓

タイムカードは信頼できないと主張してきたとき

こちらがタイムカードを元に未払い残業代を請求すると、会社はこう言ってきます。↓

仕事をしていない時間も相当あったはずだ、と言ってくるのです。

なにしろ会社は残業代を払う気がなかったのですから、従業員が自由に休憩を取ったり、用もないのに会社に残っていたりしても気にしなかった、というわけです。そういうことは結構あります。

という会社の主張には一理あります。

審判官は、労働者がどのように働いていたのか関心を持つかもしれません。

仕事をしていなかった時間が実際にそれなりにあったのであれば、正直にそう語ってください。↓

とはいえ、特に根拠もなくこうした主張を会社がしてくることも、実によくあります。 タイムカードに記録された時間、しっかり働いていたのであれば、そのことを主張してください。↓

仮眠時間は労働時間ではないと主張してきたとき

深夜警備員の仕事につきものの仮眠時間は労働時間にあたるのかどうか、これは典型的な争点です。

会社はこう言ってきます。↓

それに対して労働者は、仮眠時間であっても何かあれば緊急対応することを会社から求められていた点を主張します。↓

みなし労働時間制だと主張してきたとき

労働時間を正確に算定するのが難しい仕事については、実際の労働時間に関係なく、決められた時間(例えば1日8時間)働いたものとみなす、という扱いにできる制度があります。「みなし労働時間制」といいます。

たしかに、会社から細かく労働時間を管理されるのがそぐわない仕事もあります。そういうケースでは、労働者にとっても悪くない制度です。

一方でこのみなし労働時間制、残業代を払いたくない会社の口実として非常によく使われます。↓

と言ってきます。

みなし労働時間制を導入するためには、労働時間を管理するのにふさわしくない業種であるという条件が必要なのですが、会社がよく言ってくるのは・・↓

というもの。

しかし本当に管理できていなかったのか、実際にはしっかり管理していたのではないか。ここが争点になります。

会社は労働者をそうそう自由に働かせたりしません。会社から様々な方法で管理・監視を受けていたのであれば、その点を語りましょう。↓

営業先は会社から指定された店舗ですし、打ち合わせの開始前と終了後には会社に電話する決まりでした。

会社に帰ってからは、訪問時刻や退出時刻、打ち合わせの内容を、営業先ごとに報告書にまとめ、上司から今後の指示を受けていました。

管理職だと主張してきたとき

管理監督者、つまり管理職の労働者、には残業代を払う必要がありません。

そのためこのルールは、残業代を払いたくない会社にとっての便利な口実として使われがちです。↓

しかし法の定める管理職、つまり「管理監督者」であるかどうかは、その人物がそれにふさわしい権限を与えられていたかで決まります。会社が職位にどういう名前を付けていたかは関係ありません。

審判官はその点について尋ねてくるでしょう。 名ばかりの管理職に過ぎなかったのであれば、それを示す事実を語ってください。↓

とはいえ、管理監督者であるかどうかが争いになる場合、争点が複雑になりやすく、また双方の妥協点を見つけるのが難しくなります。労働審判ではなく通常の訴訟を選ぶべきケースが多いと思います。

審判官からの質問に答える際の注意点

質問はどのくらいの時間、答えないといけないんですか?

事件にもよりますが、10〜20分程度でしょうか。そう長い時間ではありません。

上手く喋れるか自信がないのですが・・。

上手く喋らなければいけない、重要な点を全て審判官に伝えなければいけない、と気負う必要はありません。むしろ言葉が足りないぐらいでちょうどいいです。

審判官への説明が足りないなと感じた場合は、こちらが割って入ってフォローを入れることができます。↓

↑こんな風にこちらで誘導できるので、言葉が不充分になるのは、まったく構わないのです。

むしろ良くないのは、事実と異なる返事をしてしまうことや、ついペラペラと余計なことを言ってしまうことです。

当日は緊張するので、審判官の質問が、予想以上に頭に入ってこないものです。そのため・・↓

と、全然「はい」ではないのに「はい」と答えてしまうことが、ままあります。これは良くありません。

審判官の質問に少しでも不明瞭な点があるなら、質問の意味を聞き返してください。そこで遠慮をしないでください。

と自分で判断してYesと答えるのもいけません。 「ちょっとの違い」と思ったことが、法的には重要な違いかもしれません。ちょっとでも違っていたらNoです。

とはいえ、この程度の答え間違いであれば・・↓

とこちらがフォローを入れることで、言い間違いに気付いてもらうことができます。 軽い間違いなら取り消せるので、ダメージにはなりません。

困るのは、つい勢いがついて余計なことをペラペラと言ってしまった場合です。 そういう言葉は取り消すことができません。何かこちらも知らなかったような不利な事実が当日にとつぜん飛び出してくることがないだろうか(そういうことがないよう充分なヒアリングをしていますが)、いつも不安になります。

ですので私は依頼人に言います。当日に何か新しいことを付け加えなくていいです、と。

事前に提出した申立書に、勝つために必要な主張をこちらは全て書いています。 あとは波乱さえなければ勝てる、というケースが大部分です。

こちらが申立書に書いたポイントを、当日に依頼人が、自身の言葉で繰り返してくれれば充分ですので、 どうか張り切って口を滑らせることがないようお願いします。

Point

足りないところは弁護士さんにフォローしてもらえるという話でしたが、逆に相手の弁護士から攻撃されることもあるのでしょうか?

まず、直接質問されることは基本的にありません。通常の訴訟においては反対尋問といって、相手の弁護士の質問に答えなければいけない場面がありますが、労働審判においては、審判官を間に入れてやり取りをします。

とはいえ、直接質問をぶつけてくる弁護士もたまにいます。もしも相手が口をはさんで何かを言ってきたら、答えずにこちらの弁護士に任せましょう。

一方、審判官を通して間接的に相手弁護士が質問をしてくるのは普通のことです。そのときは事実を語りましょう。 難しい質問ならこちらがフォローをします。

しかし実際のところ、当日の相手弁護士はそんなにバチバチとは来ないことが多いです。

というのも、労働審判は話し合いで解決することが前提のようなところがあります。 労働審判をこちらが申し立てた時点で、調停(≒和解)でもいいですよ、というメッセージを相手方に送っているのと同じです。

相手方も事前の答弁書では全面的に争ってきても、当日になるとそうでもないことが多いです。

会社側の代表者とぼくで、直接やり取りはするんですか?

基本的にそういうことはありません。会社側の代表者も労働者も、審判官らの質問に答えるだけです。

ただ、感情的になって、相手の発言に口をはさんでくる当事者もいるかもしれません。 もし会社側の代表者から何かを言われても、直接答えるのはやめて、こちらの弁護士に任せましょう。↓

余談ですが労働審判では、双方の当事者が感情的になるのを避けるためもあるのでしょう、互いの弁護士同士で壁を作り、当事者同士が隣り合わないよう着席するのが普通です。↓

そして、少し話は逸れますが、こうした不規則発言に限らず、労働審判において興奮するのはタブーです。 審判官からの質問に答える際も、熱くならないようにしてください。

労働事件は、特に不当解雇事件がそうですが、労働者と会社のどちらがかわいそうかで勝敗が決まるようなところがあります。 解雇される労働者と、解雇できない会社の、どちらがよりかわいそうか、という争いです。

そこでもしも労働者が会社への怒りを前面に出し・・↓

といった調子で興奮してまくしたててしまうと・・

とマイナスに働いてしまうかもしれません。

ここは意外と(?)重要な部分です。

これをやっておいたほうがいいという対策はあるでしょうか?

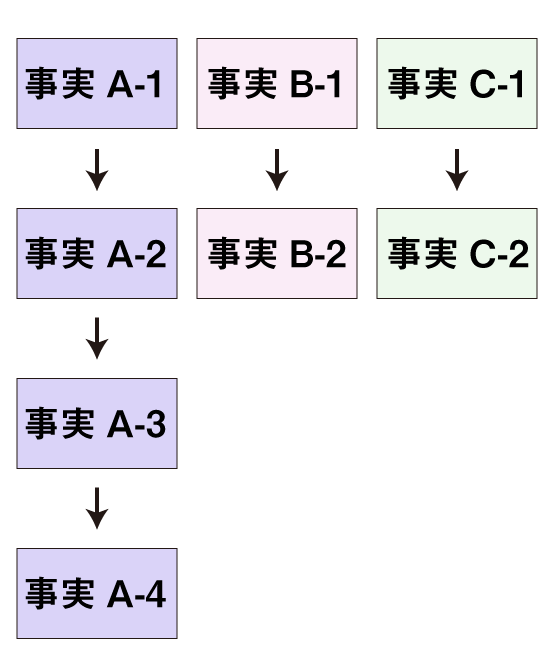

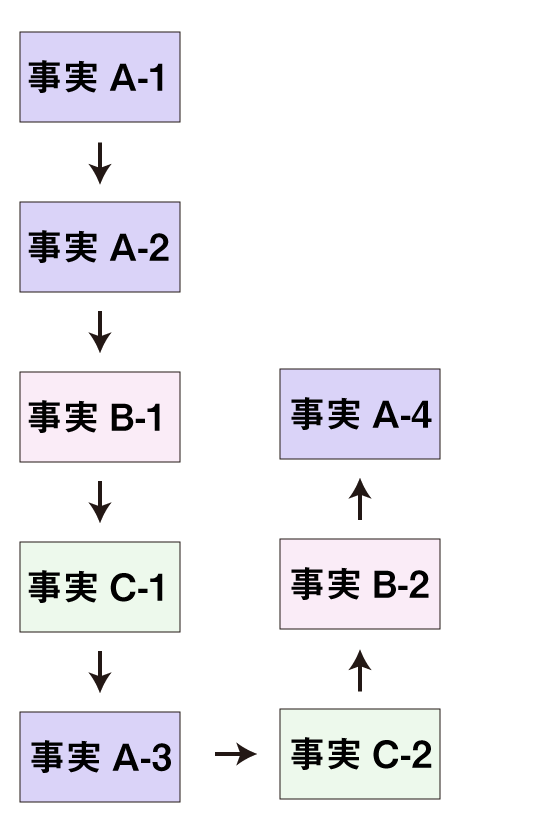

1つの事件を、時系列、出来事のかたまり、の両方で理解しておくと良いでしょう。

つまりこういうことです。会社の違法行為や重要な事実が複数あったとして・・↓

それぞれの事実について何があったのかを時系列で整理し、↓

また同時に、全体の時系列も把握する、ということです。これにより事件への理解が深まります。↓

労働審判に強い弁護士とそうでない弁護士はいますか?見分け方などありますか?

なにも労働審判に限ったことではありませんが、弁護士がヒアリングをどれだけしっかりやってくれるかは重要です。

もしも弁護士が依頼人へのヒアリングをそこそこに切り上げ、

とばかりに申立書を「作文」してしまうと、労働審判の当日に労働者は、

と、自分の事件なのによくわかっていない、ということが起きてしまいます。

そして、そういうケースでは弁護士もまた事件についてよくわかっていないわけですから、審尋の間、依頼人を効果的にフォローすることができません。 ろくに発言をせずに依頼人任せにする弁護士は実際います。

反対に・・

と感じることができるなら、これほど心強いことはありません。

弁護士が徹底したヒアリングをすることで、労働者のほうもまた、事件を深く思い出すことができます。 労働者と弁護士の双方が事件を熟知した状態で臨むことができるのです。

STEP2

会社側、および双方の弁護士への質問

さて、こうして審判官から労働者への質問が終わりました。↓

続いて今度は会社側の代表者に質問をします。↓

この時、労働者への質問と会社への質問、それぞれの数にあまり差が出ないように、どうも裁判所は意識しているようです。

一方への質問が多いと中立である印象にならないから、というわけのようです。中立であるという姿勢にこだわります。

続いては、2人の審判員からの質問です。↓

とはいえ、重要なことはもう審判官があらかた聞き終わっているので、2名の審判員が聞くべきことはそう残っておらず、1つ2つ質問して終わり、というケースが多いです。

その後、審判官から弁護士への質問に移ることがあります。また、弁護士から補足説明をすることもあります。

労働者が言えなかったことを補足したり、相手方への反論をしたりします。↓

相手方の弁護士にも話を聞きます。

こうして審尋が終了します。↓

ここまでが1時間程度といったところでしょうか。

STEP3

金額交渉

さて、質問の時間が終わりました。

ここで一旦、労働者側と会社側の双方が、部屋から退席させられます。↓

そして審判官と審判員2名で5〜10分ほど協議をし、どういう方向で解決をすべきか、おおよその考えをまとめます。↓

その後、労働者側と会社側のどちらか片方だけが、部屋に呼ばれます。ここでは労働者側が先に呼ばれたとしましょう。↓

そして審判官から、どういう条件なら調停(≒和解)で合意できるかを尋ねられます。

その際ですが、もしもこちら側の負けという判断を審判官たちがしているのであれば、「あなた負けてますよ」をこちらにはっきりと伝えてくることが多いです。例えば不当解雇事件であれば・・↓

我々としましては、今回の解雇は不当解雇には当たらないと考えています。

しかし訴訟になれば引っくり返る可能性もありますし、会社も労働審判でまとめることを望んでいるかもしれませんから、会社からいくばくかの解決金をもらって終わりとするのはいかがですか?

などと言ってきます。負けていることをはっきり伝え、こちらに大きな譲歩を迫ってきます。

反対に、こちらが勝っている場合には・・↓

といった調子で、こちらが勝っていることをはっきり伝えてこないことが多いと感じます。

審判官の物言いで、どちらが勝っているのか大体わかってしまうというわけです。

こちらは要求額を審判官らに伝えます。仮にこちらが勝っているのであれば、当然、要求はそれを踏まえたものになります。↓

そして解決金がこれぐらいであるべきだという理由を説明します。↓

こうしてこちらの要求を伝え終わりました。

次は会社が審判官の部屋に呼ばれます。↓

そして審判官が告げます。↓

会社は自分たちが負けていることを悟り、それを踏まえて交渉を開始します。↓

会社は金額を抑えるための主張を並べます。↓

こうして会社の主張を一通り聞き終わりました。続いてまた労働者側を部屋に呼び、↓

という具合に、裁判所が双方の要求をすり合わせていきます。

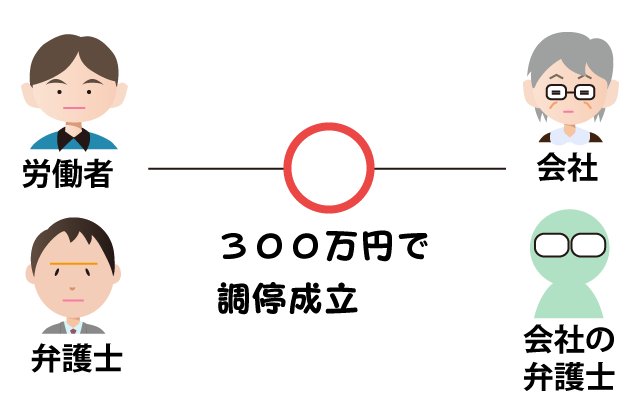

双方の落とし所が見つかれば、あとは細かいところを詰め、調停成立です。↓

落とし所が見つからなければ、審判(≒判決)が出ます。↓

なお、最後になってしまいましたが、この金額交渉は必ず行われるわけではありません。 双方の要求の隔たりが大きく、最初から話し合いでの解決が見込めないと審判官らが判断した場合、交渉を飛ばしていきなり審判(≒判決)が出ることもあります。

交渉を有利に運ぶために

交渉を有利に進めるために重要なのは、弁護士と依頼人が意思を統一すること、一枚岩になること、だと私は思っています。

例えば審判官から・・↓

と言われたとき、

と優柔不断な態度を見せたり、

という調子でその場でバラバラになってしまったら、

と、審判官から侮られてしまうと思います。

審判官は労働審判をできれば話し合いでまとめたいと考えています。 弱いと思われれば、そちらの側を強く説得しにかかるでしょう。

反対に・・↓

という風であれば、

と思うかもしれません。 弁護士がこうした強気の交渉をできるのは、依頼人との間に強い信頼関係があるときです。

時間や服装にまつわる注意点

労働審判は3回以内に終わるという話でしたけど、2回目以降は何をするんですか?

1回目にこれをして2回目はここまでで・・とはっきり決まっているわけではありません。これまで述べてきた流れを1〜3回で終わらせるということです。

初回に金額交渉まで行い、2回目に決着するというパターンが多いです。私の経験で言えば50%ぐらいでしょうか。初回に決着するのが30%ぐらいで、3回目までいくのは20%ほどといったところ。

3回目までいくのは会社の決裁待ちなどが理由のときが多いです。事実上は2回目までにほぼ決着します。

平日は仕事があるんですけど、土日祝日にも労働審判は行われるんですか?

いいえ、平日だけです。

ですので仕事があっても当日には休んでもらう必要があります。

日にちは自分で選べるんですか?

こちらの希望を伝え、裁判所とすり合わせながら日にちを決めることになります。 裁判所から一方的に指定されるわけではありません※。

1回の労働審判はどのぐらい時間がかかるのですか?

第1回が最も時間がかかります。大体3時間ほどでしょうか。 13:10や13:20分頃に始まり、17時までには終わることが多いです。

とはいえ18時までいく場合もあります。

第2、3回は普通もっと短く終わります。そのため2〜3回目は午前中に行われることも多いです。

途中で休憩はあるのでしょうか?

特にありませんが審判官たちと相手側だけで話す時間があり、その間こちらは別の場所に待機しているので、その時間が休憩といえば休憩かもしれません。

途中でトイレに行っても大丈夫ですか?

そんなに堅苦しい雰囲気ではないので大丈夫です。

とはいえ、できるだけ事前に済ませておきましょう。

お茶やお菓子ぐらいは出してもらえるんですか?

裁判所からはいっさい何も出ません。

では何か飲み物でも持参したほうがいいでしょうか?

持っていって損はしないでしょう。待機時間に飲むことができるので。

審尋(質問)の間は集中しているので飲む余裕はないかもしれません。

ふだん着で行っても問題ないですか?

服装について裁判所からは何も言われません。

しかし労働審判は印象勝負なところがあります。 審判官たちがどういう価値観を持っているかこちらにはわからないので、印象で損をすることがないよう、スーツか改まった服装を私は勧めています。

とはいえ、持っていない人に買ってくださいとまでは言いません。

【前のページ】 « 労働審判、加地浩の所感