和解・判決・強制執行

【前のページ】 « 尋問手続、ついに法廷へ

STEP12

和解協議

尋問手続も終わり、双方が主張を尽くしました。

あとは判決を待つだけでもいいのですが、その前に裁判官から和解の提案があるでしょう。

判決が出る前に事件を双方の合意によって解決する、最後の機会です。

そういうわけでもありません。

尋問手続が終わった直後に和解協議に入り、そこですぐにまとまるケースもあれば、

改めて別日を設けて協議することもあります。

別日を設けて協議することになった場合は、改めて裁判所に足を運んで頂くことになります。

今さら話し合いをしてまとまるものなんですか?

裁判の過程で自分たちの不利を悟り、和解に傾く会社は少なくありません。

同じく労働者の側にも、敗訴への不安や、早く決着させて前へ進みたいという気持ち、そして裁判官からの説得、などがあります。 初めはその気がなくても、だんだんと和解を受け入れる心境になりやすいのです。

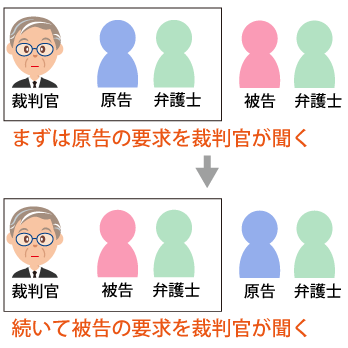

和解協議では双方の当事者が、裁判官の待つ部屋に交互に案内されます。

裁判官には、どこまでなら譲歩できるのか、こちらの本音を伝えます。

また裁判官の方からも、積極的にこちらに譲歩を促してくるかもしれません。

重要なのは、和解とは相互の譲歩により成立するものであるということです。 間違っている側に非を諭して改心してもらおうという趣旨のものではありません。 その点において、日常生活で我々が行う「話し合い」とは少し性質の異なるものです。

例えば賃金未払い事件などで、100%こちらに請求の正当性があると思われるケースにおいても、 裁判官はこちらにも何らかの譲歩を求めてくるでしょう。和解とはそういうものだからです。

その点を理解していないと、まるで裁判官から、あなたにも悪いところがあったのだから、と言われているように感じ、驚いたり傷ついたりするかもしれません。 裁判官が本当に言いたいのは、和解をする以上はあなたにも譲歩をしてもらわないと困る、ということです。

あくまで正当な結果にこだわるのであれば、判決を取る。

これが訴訟における原則といえます。

しかし現実には多くの事件が和解で決着しています。

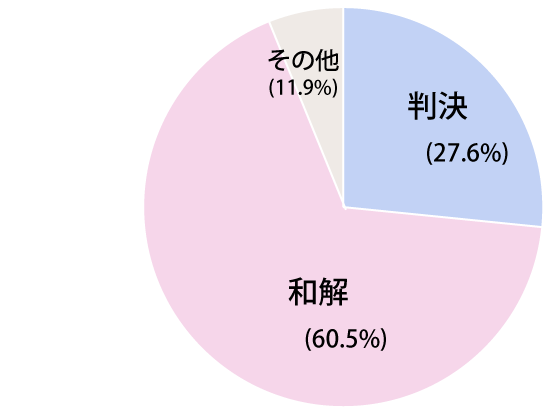

参考までに下のグラフは、令和5年度の地方裁判所(第一審)において、労働事件がどのような形で決着を迎えたかを表したものです。↓

(数字は概算)

【令和5年度民事通常訴訟既済事件(労働事件)終局区分 〜全地方裁判所】

事件の半分以上が、判決を待たずに和解で決着していることがわかります。

(なお、グラフの「その他」とは訴えを取り下げたケース等です。)

和解をするメリットとして大きいのは次の3点。↓

- 事件の早期解決

- 相手が素直に約束に応じやすい

- 敗訴するリスクを回避できる

- 1.事件の早期解決

-

判決で決着をつけた場合、こちらが勝っても相手方が上訴してくる可能性があります。 50%ほどはあると思っていいかもしれません。

上訴をしても判決が覆る可能性はそれほど高くはないといえますが、上級審で改めて和解を狙う目的で上訴するケースも見受けられます。 - 2.相手が素直に約束に応じやすい

-

判決で勝訴しても、その内容を相手方が無視することがあります。 その場合は、強制執行をかけるしかありませんが、さらなる費用と時間がかかってしまいます。

これに対して、和解で決着がついた場合は、約束をきちんと守ってくれることが多いです。 (そもそも守れる約束だから会社は和解に同意したということもあるでしょう。)

- 3.敗訴するリスクを回避できる

-

和解は通常、敗訴の可能性が高い側にほどメリットがあります。

とはいえそうした相手方が大幅に譲歩をしてくるとは限らず、強気な態度を押し通してくることも珍しくありませんが。第一審は強気で押してみて、結果として判決までいくことになり敗訴しても、第二審で和解に持ち込めばいいと考えてのことかもしれません。

もっとも、現実にはこうしたメリットを考慮して和解を積極的に選んだのではなく、裁判官から強く勧められて仕方なく、というケースもあるかもしれません。 その辺りは裁判官の性格にもよるのですが、中にはかなり強い調子で和解を勧めてくる裁判官もいます。

一般に、裁判の目的が経済的利益である場合、和解でまとまる可能性は高いといえます。

一方、例えばセクハラやパワハラ事件などでは、相手方の非を明らかにすることが目的であることも少なくありません。 和解では真相がぼやけてしまうので、あくまで判決にこだわることも増えます。

なお、説明が最後になりましたが、和解は裁判を起こしてからどのタイミングでも行うことができます。 なにも全ての審理が終わるまで待つ必要はありません。

裁判官から和解の提案があるのは大抵、争点整理(書面のやり取り)が終わり尋問手続が行われる前のタイミングと、尋問手続が終わった結審直前のタイミングです。

和解がまとまれば和解調書を結び、裁判は終了です。

STEP11

判決

和解がまとまらなかった場合、後は判決を待つのみとなります。

判決が出るのは結審を迎えてから2ヶ月以内とされていますが、1ヶ月〜1ヶ月半で出ることが多いでしょう。

判決の言い渡し日に、あなたが裁判所まで足を運ぶ必要はありません。

刑事裁判においては判決は被告人の前で読みあげられるものですが、民事裁判においては、当事者はおろか、お互いの弁護士さえも、

普通はわざわざ裁判所まで行きません。

というのも、判決の言い渡しは、裁判長が主文(結論部分)を読み上げるだけで、ごく短時間で終わってしまいます。そして主文は裁判所に電話をすれば教えてもらえるのですから、わざわざ足を運ぶ必要がないのです。

【勝訴した場合】

被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する平成○○年△月×日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

【敗訴した場合】

訴訟費用は原告の負担とする。

理由まで書かれた詳しい判決文は、その後郵送されてきます。

そして2週間以内に原告、被告双方とも控訴をしなければ、判決が確定します。

控訴の可能性について

民事裁判において、控訴までいくケースは多くありません。 訴えを起こした内の1割もないと思います。 事件を労働事件に限ればもう少し増えるでしょうが、それでも全体の10〜15%ぐらいではないでしょうか。

ただしそれは事件の多くが和解で決着を迎えているからであり、判決までいった事件となると、どちらかが控訴をする可能性はかなり高いといえます。 事件の性質にもよりますが、50%はあるように思います。

控訴となれば、当然ですが、さらなる時間と費用がかかります。

心理的な負担も増します。

裁判はおそらく世間で思われている程には時間がかからないものだと思うのですが、やはり長引く事件は長引いてしまうことを知っておいてください。

追加費用のほとんどは弁護士費用と思われますが、予めいくらとはいいにくいものがあります。 というのも事件の性質、控訴の性質によって、こちらの仕事がだいぶ変わってくるからです。

こちらが固い証拠を握っていて相手方が苦し紛れの控訴をしたのであれば、上級審でこちらがすべき仕事は多くありません。 したがって第一審よりもかなり低い弁護士費用の設定が可能です。

一方ではその逆のケースもあり得ます。相手方が主張を大きく変えてくるケースもないではありません。 弁護士費用がどの程度になるかはそのときになってみないとわからないのです。

申し訳ないのですが、なにとぞご理解のほどをお願いいたします。

STEP12

支払い・強制執行

和解で決着した場合、およびこちらが勝訴した場合は、会社がこちらに金銭を支払うことになるケースがほとんどでしょう。

入金はいったん青葉法律事務所の口座にしてもらい、そこから弁護士費用(および振込手数料)を差し引いた分を、あなたの口座に入金するという流れになります。 当然、入金は迅速にいたします。

相手方が素直に金銭を支払えば、裁判は全て終了です。 お疲れさまでした。

一般に和解で解決をしたときは、相手方は素直に支払うことが多いといえます。 一方で判決までいくと、開き直って支払いに応じようとしないケースもあります。

もっとも、労働事件においては相手方は会社です。

会社は個人に比べると、金銭支払いの約束を守る可能性が高いといえます。

普通は支払うと考えていいだろうと思いますが、もし支払おうとしないなら、強制執行をかけるしかありません。

簡単にできるものなんですか?

手続きは複雑ですが、それはこちらや裁判所が行うことです。

実体のある会社であれば、財産を隠すのは難しいでしょうから、個人に強制執行をかけるよりはスムーズにいくことが多いといえます。

ただ、さらに時間がかかってしまうのと、弁護士や裁判所に支払う費用が追加で発生してしまうので、依頼者にとって嬉しいことでないのは確かです。

強制執行にまつわる費用

強制執行をするにあたっての最初のハードルは、相手の財産がどこにあるか、こちらで調べなければいけないことです。 会社が財産隠しをしてくる可能性もあります。

しかし労働事件では相手方は会社ですから、相手がこれからも営業を続ける以上、財産を隠すのは難しいでしょう。 労働事件において会社が金銭支払いの約束を守ることが多いのは、こうした理由もあるのかもしれません。

ただし、もしも相手の会社が倒産したとか、あるいは倒産寸前のため、会社としても払いたくても払うものがないという場合は、 もはや裁判ではどうしようもないかもしれません。

倒産した会社に代わって、国が未払い賃金を立て替えてくれる、「未払賃金立替払制度」、という制度もあるものの、 金額や受けるための資格に制限があります。

裁判を起こすにあたっては、相手の支払い能力を慎重に分析することが重要です。

お疲れ様でした

ということでお疲れさまでした。

以上、青葉法律事務所に依頼した際の、裁判の流れです。

いかがだったでしょうか。

裁判は意外と大したことないと感じたでしょうか、それともやはり結構なものに思えたでしょうか。

私の経験では、最初から裁判に積極的な方は多くありません。

まずは弁護士に悩みを相談するところから始まり、共に対策を練るうちに、少しずつ心を強くしていった人がほとんどです。

まずは相談するところから始めてはいかがでしょうか。

相談を受けるのが早いほど、こちらの打つ手は広がります。

当事務所が行っている電話無料相談を、 よければご利用なさってください。